نفق... عفواً أقصد خندق!

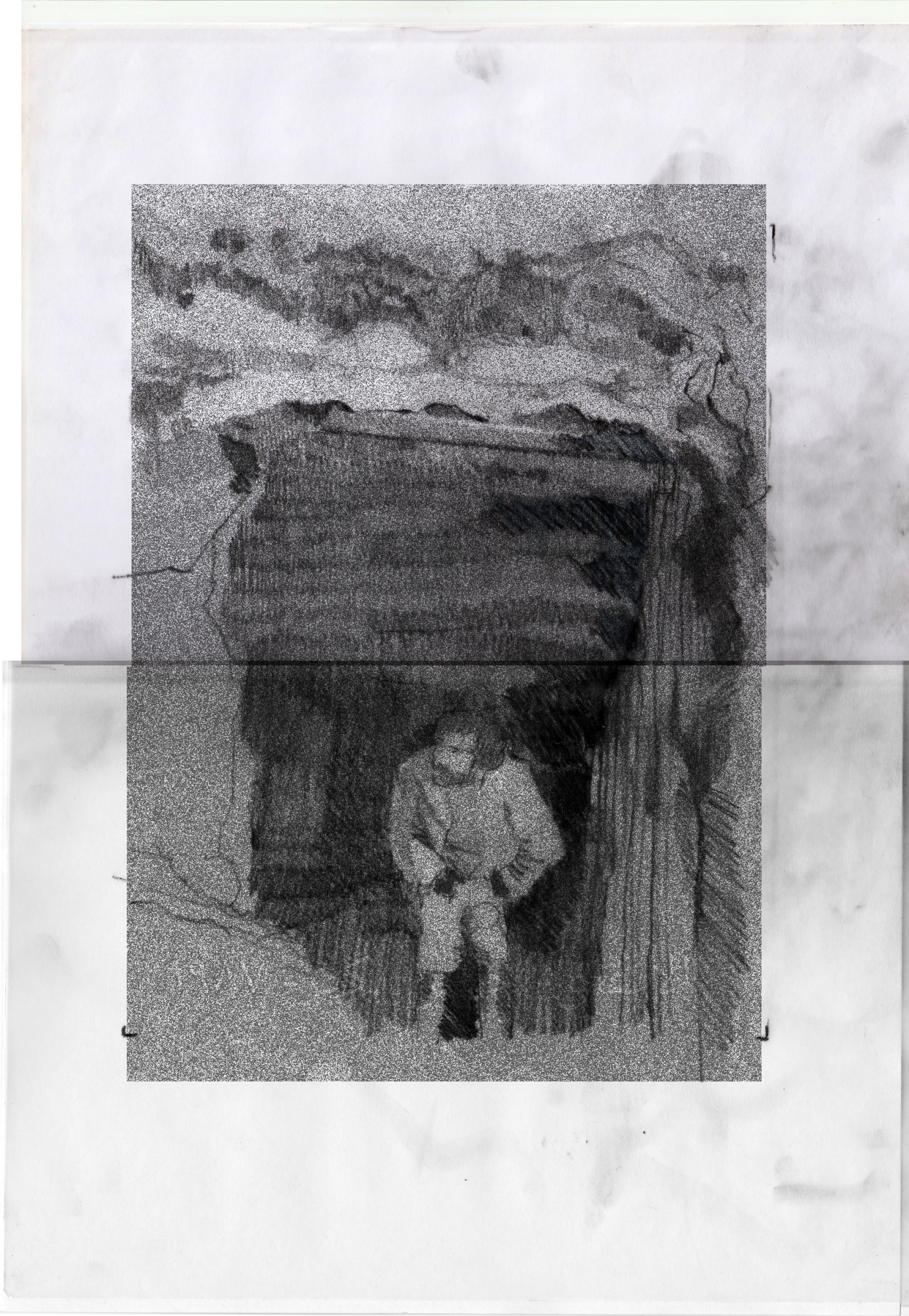

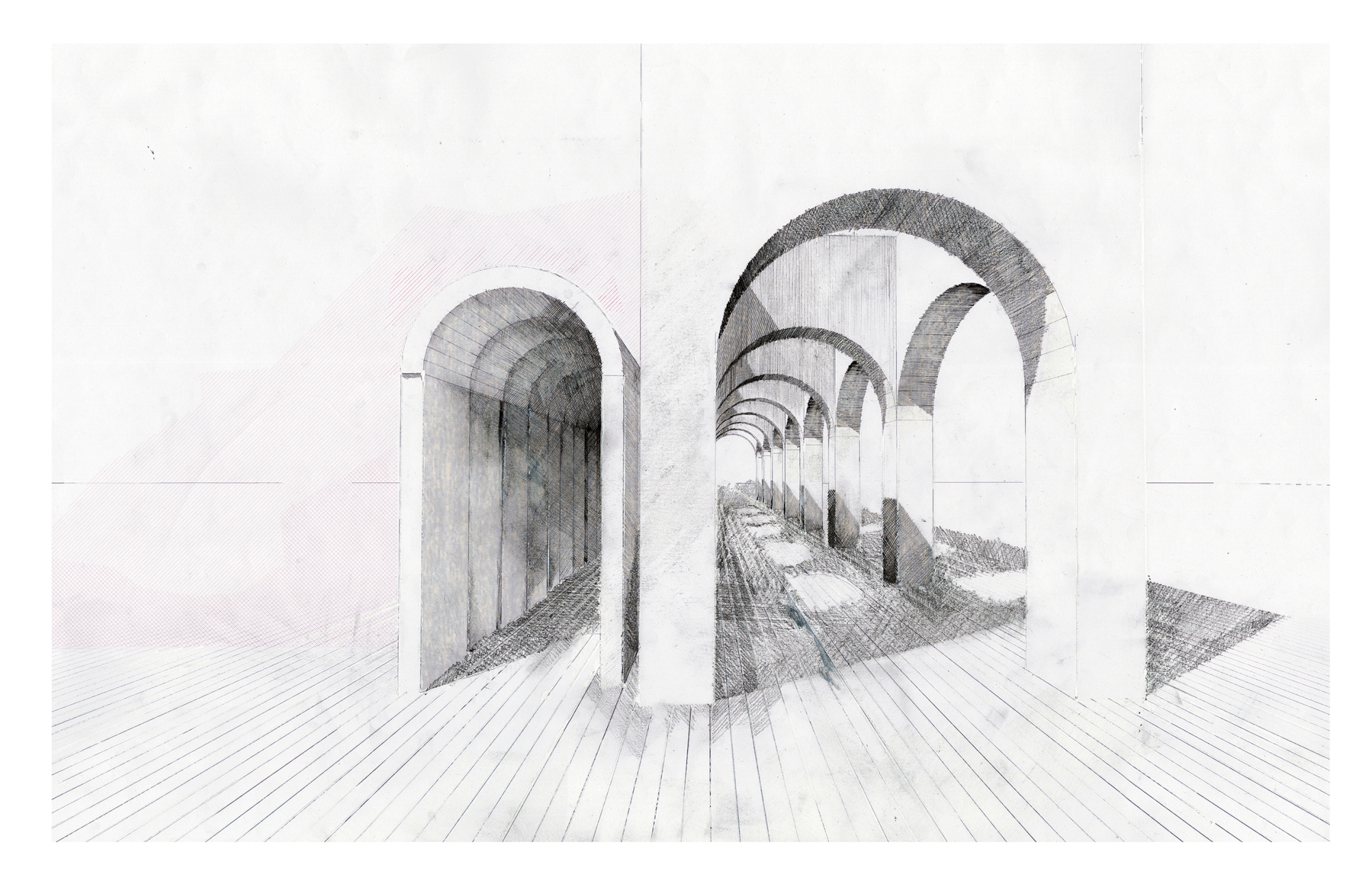

innab-01.jpg

رسم يستند إلى صورة من المجموعة الشخصية للمهندس حسن بكير، 2024.

عنوان الصورة الأصلية: القصف عند جامع شاتيلا، حسن بكير، 1987.

نفق... عفواً أقصد خندق!1

المشهد الأول: محاولة الكتابة بحذر

سأحاول أن أكتب بشيءٍ من الغموض، كنوعٍ من المراجعة لموقعي كمعمارية/باحثة مدينية مع السياق والمعرفة وإنتاجها، وما قد تتضمّنه من استخراج.

صيف 2010 تقريباً، أجلس مع فلان وفلان وفلان من ممثلي الفصائل في أولى جلسات التصميم التشاركي لمبنى عام ستشترك في استخدامه الفصائل الفلسطينية. وكأيّ مبنى في مخيم نهر البارد، يجلس المعماري مع المعنيين-المستخدمين والساكنين من العائلات في جلسات تصميم تشاركية للتأكد من تلبية متطلبات معيّنة والإحاطة بأي تفاصيل خاصة قدر المستطاع ضمن المساحات الخانقة والشروط والتعقيدات الرسمية.

أحاول أن أفهم الحديث الدائر بين الرجال حول هذا المبنى، لنسمّيه م.أ.

يتطاير الشرر بعد لحظات قليلة في حديث يلمّح لزمن آخر، لطرس بقيت آثاره. كلّما حاولت الاستفهام أكثر انتفض ميسّر الجلسة لحساسية الموقف. اتّضح لي بعد دقائق، أن الحديث عن إعادة تصميم المبنى كان لا بدّ أن يمرّ عبر تاريخه: تاريخ الخلاف بين الفصائل والذي تُرجم وأُسقط على المبنى والأحقّية فيه. في ثانية، استُحضر الدمار الأول عام 1983، حين سقط المخيم بعد حصارٍ وقصفٍ من النظام السوري بعد خروج "منظمة التحرير" من بيروت وعودة ياسر عرفات إلى الشمال عبر قبرص، والانشقاقات من "فتح الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة" وعلاقتها بالحاضر والدمار الحاصل بطبيعة الحال (حصار طرابلس وحرب المخيمات لاحقاً).2

عندما جرف الجيش اللبناني مخيم البارد بعد تدميره تماماً في صيف 2007، تمّ الكشف عن ملاجئ وأنفاق يُقال إنها كانت تسمّى شعبياً بـ"أنفاق أبو عمار". تلقائياً، تُستخدم "فكرة" هذه الأنفاق من قبل الجيش وأجهزة الدولة اللبنانية دون استثناء لتخويف الشارع واستثارة مشاعر المواطنة لدى اللبنانيين كدعوة "لاسترجاع" السيادة الوطنية والقومية، كما جرت العادة. لكن هذه المرّة تعدّى هذا التوظيف مجرد البروباغندا إلى التحكّم الحثيث في قواعد إعادة الإعمار– إن تمّت – والإمعان في فكرة التخطيط الأمني للمكان، والعسكرة التامة للمخيم النموذجي نسبةً للسلطة. هي إذن فرصة لـ "إصلاح" الأمر الواقع نسبةً للدولة، وربما إسقاط رغبة مستقبلية لعلاقة جديدة مع المخيمات. تمّ إعداد المخطط التوجيهي للمخيم من قبل "لجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل المدني والدراسات الأهلية" و"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) من جهة،3 والحكومة اللبنانية بما في ذلك الجيش اللبناني، مديرية التخطيط المدني، بالإضافة للجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأُخضع المخطط الشمولي لمناورات وتعديلات تجاوزت الـ 200 نسخة ذهاباً وإياباً. تمركزت في تلك النسخ مطالب الجيش اللبناني كخطوط عريضة وجذرية تتلخّص بنقاط معدودة تتعلق كلّها بتخيّل دمار قادم، اجتياح قادم، والأكيد علاقة محدّدة جداً ومقتطعة مع الأرض كشيء عضوي متحرّك. أولى تلك النقاط مثلاً، لا جدران استنادية ترتفع أكثر من 3 أمتار، والأهمّ لا أقبية، بالرغم من الحاجة الملحّة لبعضٍ من المرونة بسبب ضيق المساحة واختلاف المناسيب والتضاريس. وتحدّد نقاط أخرى عرض شوارع معيّنة، وطول الواجهات المستمرة، وارتفاع الشرفات... كلّ ما ذُكر يصبّ في صميم العسكرة والرغبة في التعرية والكشف.

من الضروري التنويه بأنني لن أتطرّق إلى نقد عملية إعادة الإعمار هذه تحديداً، أو في السياق الفلسطيني الأوسع، وذلك لقربنا الكبير من الدمار الحاصل حالياً في غزة وإيماناً بأن لا وجود لهياكل فكرية أو بنيوية قادرة حالياً على التحرّر من مسبّب الدمار، فتعيد إنتاجه وإن تحررت منه شكلياً. سؤال إعادة الإعمار في السياق الحديث لم ينجُ من التحوّل العام في البيئة المبنية وتحوّلاتها النيوليبرالية من سراييفو لبيروت، إذ أنتج نفس الدمار والعنف. في السياق الفلسطيني، التدمير الممنهج الحاصل سواءً بالقصف المدفعي أو الصواريخ، أو الجرافات، أو بإجبار الفلسطينيين على دكّ بيوتهم بأيديهم، يجعل من معادلة الإعمار تلقائية ومقاومة يومية. تختلف الأسئلة وربما نحتاج للعودة إلى البديهيات إذا ما نظرنا إلى إعادة الإعمار الفلسطيني حين يكون خارج فلسطين – هل يصحّ هذا الطرح؟

أقصد هنا تحديداً المخيم. فمنذ نشأتها، تقاوم المخيمات الفلسطينية زوالها سواء من الاجتياحات الاسرائيلية أو ما يسمّى حسب القانون الدولي "بالدول المضيفة". يدلّ هذا الاسم بحدّ ذاته على خطابٍ يعتمد التجريد كأسلوب سياسي وينطوي على الكثير من الإشكاليات ويشترط ضمنياً وفعلياً "أصولاً للضيافة" على هذا "الضيف" فيما تختلف هذه الشروط من مضيف لآخر. وكما يفضّل العالم بشكل عام التعامل مع الاستعمار وتبعاته بتجريدٍ تام في ما يسمّى سياقات "ما بعد الاستعمار"، من دون أي اعتبارٍ لتمظهرات آثار هذا الاستعمار أو استمراره والاستخراجية الرأسمالية في الحاضر، فيحلّله كفصلٍ منتهي من خلال التعامل مع جثث هذا الاستعمار وضحاياه باعتبار أن الحاضر أصبح عتبة جديدة لمساءلة هذا الماضي المنتهي فَرَضاً – هكذا تماماً وعلى نفس الخط، يعرَّف المخيّم واللاجيء معاً من خلال أطر قانونية-سياسية، كاستثناء، كضيف وجَبَ عليه التهذيب، كهامش أو كأثرٍ جانبي "للحداثة"، والأهم كشيءٍ صامتٍ قوّته في كونه الضحية المهذّبة أو جثّة هامدة وترتبط أحقية قضيته بهذا المنظور وباعتذارية مسبقة تبرّر أي موقف قد يتّخذه. لا يقتصر هذا النهج التجريدي وعنفه على الأكاديميا أو الأطر التشريعية فحسب، بل يتعدّاها إلى خيال وتصوّر المجتمعات عن علاقاتها ومواقعها من معانٍ عدّة: السلطة، العودة، الاحتلال، التحرير، المقاومة المسلحة كحق غير مشروط، وغيرها.

اندلعت المعارك في نهر البارد يوم 20 أيار/مايو 2007، واستمرّت لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، قصف فيها الجيش اللبناني المخيم (المخيم القديم) وامتداده (المخيم الجديد) بكثافة شديدة. يستحضر الدمار في نهر البارد عدّة أبعاد ويكشف الكثير من الفصل والعزل. في الطبقة المباشرة، وما كان يُرى في الآنيّة المباشرة للدمار (حينها): لم تنتهِ هذه "المعارك" فعلاً مع نهايتها في بداية أيلول/سبتمبر 2007. دُمّر المخيم بالكامل وتحوّل إلى فضاء معسكَر لا يمكن دخوله إلا بتصريح من مخابرات الجيش، ووُضعت كافّة أشكال الحواجز على المخيم ومحيطه وعلى مداخل المنطقة. عمل الجيش على تطويق المخيم أمنياً وحصر حركة الدخول إليه والخروج منه في أربع نقاط أساسية: من الجهة الشمالية نقطة العبده، من الجهة الشرقية، المحمّرة. أما من الناحية الجنوبية فثمة نقطتان، بحنّين وجامع شاكر. مُنع الدخول الى المخيم القديم تماماً، بينما أتيح جزء من المخيم الجديد أمام وفود من "الأونروا" التي ستدير عملية الإعمار بشكل رئيسي، وممثلي الدولة كشركة "خطيب وعلمي". لم يُسمح لأهالي نهر البارد بالدخول إلى منازلهم على مدار سنتين، ثم أُدخلو لبضع ساعات قبل جرف المخيم وإزالة الردم، فحاولوا استصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حاجياتهم، ليُجرف بعدها المخيم ويُسوّى بالأرض.4

في عام 2009، صدر مرسوم يعلن "التسمية الرسمية الجديدة" لما كان يُعرف شعبياً بـ"المخيم الجديد"، ليصبح باسم "المناطق المتاخمة أو المجاورة". بُثّ المرسوم على القنوات المتلفزة المحلية وأُلزم جميع العاملين بالموضوع استخدام المسمّى الجديد في كل معاملاتهم الرسمية. تغيير الاسم هو إجراء يتجاوز التسميات بالطبع، فتتوضح من خلاله رغبات الحكومات المستمرة في فرض ترسيم حدود للمخيم كرفض الاعتراف بتمدّده. انفصل المخيم عن نفسه، عن امتداده مادياً وفراغياً. تمثّل ذلك بوضع خطط إعمار مختلفة ومنفصلة لكلّ من المخيم القديم والجديد، والذي يقع كل منهما تحت تكليف أو وصاية مختلفة: المخيم القديم يقع تحت إدارة "الأونروا"، والجديد تحت حكم الدولة اللبنانية، باعتباره خارج الحدود الرسمية للمخيم.

innab-01.jpg

رسم يستند إلى صورة من المجموعة الشخصية للمهندس حسن بكير، 2024.

عنوان الصورة الأصلية: القصف عند جامع شاتيلا، حسن بكير، 1987.

لم تكن أنفاق البارد هذه حالة خاصة أو فريدة من نوعها، فلم يصمد شاتيلا أثناء سنوات حصار حرب المخيمات (1985-1987) إلا من خلال الأنفاق التي حفرها أهالي المخيم – نساءً ورجالاً للتحايل على حصار المخيم "وكشفه".

المشهد الثاني: هلع وأساطير مدينية

استيقظ اللبنانيون في حزيران/يونيو 2014 على صورة يقال إنها تعود لنفق يربط بين مخيم برج البراجنة وصبرا.. فدبّ الذعر.5 سواء كانت الصورة حقيقية أو كان النفق موجوداً أم لا في الحاضر، هناك أمر ملفت في هوس السلطة بالأنفاق وتدميرها.

لم يُثر الخبر استغراب أبناء المخيمين، فالأنفاق كانت جزءاً أساسياً من مقاومة الاجتياح الإسرائيلي وحرب المخيمات. بعيداً عن الملاجئ، لم أستطع بعد تتبّع أول لجوء إلى ما تحت الأرض على هيئة أنفاق وما شابه في مخيمات اللجوء اللبنانية. يعزو البعض تشكّل أولى مراحله إلى التعلّم من تجربة "الفيت كونغ" الفيتنامية في القتال. لكن المؤكد أنه مع اتضاح نيّة حصار المخيمات في مطلع الثمانينات، تمّ اللجوء إلى حفر الأنفاق تجنباً لتكرار مشهد تل الزعتر في التجويع. إذ في شهر رمضان من عام 1985، حاصرت ميليشيا حركة "أمل" المدعومة من النظام السوري آنذاك ومسنودة باللواء السادس المنشق عن الجيش اللبناني، مخيمات بيروت والجنوب حيث قصفت وقنصت سكان المخيم على مدى سنتين ونصف السنة، بالتعاون مع من انشقوا حينها عن حركة "فتح".

يصف الطبيب كريس يانو في كتابه6 عن يوميات الحصار والقتال في مخيم شاتيلا في عام 86 – وهي لم تكن المرة الأولى له في بيروت أو لبنان تحت هذه الظروف – تفاصيل تبدو مألوفة حتى السقم، عن تجويع وحصار ومحاولات مستمرة لمقاومة محي كل أشكال الحياة وهياكلها. لكن ما كان ملفتاً، هو كيف "يتحرّك" السرد والصورة في بعد رابع مركّب، حين تدخل شهادة من زمن آخر للشهادة حينها – كمن يحلم أنه يحلم، في هذه الحالة كابوس داخل كابوس. تتوضح هذه الأبعاد حين تتحدّث الناجيات من تل الزعتر مع الكاتب عن "الدروس المستفادة" وما يجب فعله من عدمه بكل بساطة. حاصرت الميليشيات المارونية اليمينية مخيم تل الزعتر في ضواحي بيروت الشرقية في صيف 1976. "وعندما استسلم المخيم، نظّم "الصليب الأحمر الدولي" عملية إجلاء السكان، وذبحت الميليشيات اليمينية جميع الذكور البالغين والبالغ عددهم حوالي 2500 شخص على الطريق أثناء التهجير. لقد بلغت أراملهم الآن منتصف العمر، ودخل أطفالهم مرحلة البلوغ".7 حينها، لجأت الكثير من الناجيات إلى شاتيلا.

كانت المناطق المحيطة بتل الزعتر من أهم المحاور الصناعية في المنطقة. حتى أواخر السبعينيات كان فيها 29% من الورش، و22% من العمّال، و23% من رأس المال الصناعي. تؤثر بعض الأنظمة الاقتصادية على توزيع التركيبة السكانية في المدن وضواحيها. ويمكننا أن نرى ذلك في كيفية نمو الأنسجة حول المراكز الصناعية والمصانع والعكس. في هذه الضواحي، يتمّ بناء المصانع حيث يكون من الضروري العثور على منطقة مجاورة للمدينة جغرافيًا، بحيث تعمل كامتداد للمدينة وتعمل كبديل لها ربما. لقد أكملت هذه الأطراف فجوة في الدورة الاقتصادية، كونها قريبة نسبيًا من المركز. فغطت المنطقة الخدمات اللازمة للمؤسسات الصناعية وورش العمل، ووفّرت قيمة أرض وقوة عاملة رخيصة نسبيًا. ولا نستطيع أن نفهم هذه المذبحة حقّ الفهم إلا في إطار الدور الخاص للبرجوازية اللبنانية في المنطقة والذي تحدَّد على أساسه موقف هذه البرجوازية من القضية الفلسطينية.

كان جيراننا من مختلف الأجناس – فلسطينيون ولبنانيون شيعة وأكراد. شكّلنا خزّان العمالة الرخيصة للمصانع القريبة. حاصرتنا "الكتائب" لمدّة أربعة وخمسين يومًا. كان لدينا ما يكفي من الطعام والسلاح. ما هزمنا وأجبرنا على الاستسلام هو إمدادات المياه. قطعوا أنابيب المياه، ولم يكن لدينا آبار داخل تل الزعتر. قتل القناصة العديد من النساء والأطفال الذين حاولوا الزحف إلى الحنفيات القليلة لملء جراكن الماء.8

احتلّت محاولات إيجاد مصادر للمياه بعيداً عن سيطرة حركة "أمل" أولوية للعاملين والمنظمين في المخيم. في الفيلم الوثائقي "كنت هناك" (إنتاج شبكة التلفزيون العربي، 2017) عن حرب المخيمات، تصف سيدات يومياتهن في حصار مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، من خروجهن في مجموعات صغيرة لجلب المونة والماء. يتحدثن عن المضايقات على الحواجز، ومباغتة القنص، من أين يخرجن وكيف، عن تزويد المقاتلين بالطعام، والأهم: حفر الأنفاق. حُفرت الأنفاق للربط بين الأحياء في محاولة للتحايل على الحصار الذي استمرّ في إحدى المرات ستة أشهر متواصلة. جلبت السيّدات أكياس الأرزّ والبقالة وحزماً ضخمة من الخضروات أخفَين في جوفها قذائف هاون من عيار 60 ملم أو قذائف "آر بي جي" حصلن عليها من معارف سياسيين في بيروت الغربية، وبنَين مخازن الذخيرة والطعام في المخيم. كما هرّبت السيّدات في أكياس الطعام "ترابة" للمساعدة في ترميم الدمار قدر المستطاع – إذ على مدار ثلاث سنوات من الحرب، أعيد بناء وترميم أجزاء كبيرة من المخيم ثلاث مرات.

بسبب صعوبة الحركة في زواريب المخيم وتعريتها وكشفها من قبل القنّاصة، كان لا بدّ من التفكير بتأمين المخيم دفاعياً للتمكّن من الهجوم والخروج من المخيم. فحفرت الأنفاق على المحاور كخطوط دفاع، وحسب وصف شاهد، "يتمّ الحفر عامودياً لثلاثة أو أربعة أمتار ثم نزحف أفقياً مستخدمين الأبواب وإطارات الشبابيك من ركام المباني، بالإضافة إلى خشب المورين والطوبار في تأمين الأسقف".9

ومع مرور كل يوم من أيام ذلك الأسبوع الأول من القصف المتواصل، كانت مساحة المخيم تتضاءل شيئًا فشيئًا لتصبح غير صالحة للسكن. وأجبرت المباني التي سويّت بالأرض المدافعين على طول محيط شاتيلا على الانسحاب من موقعٍ تلو الآخر والاقتراب من وسط المخيم. كان الخناق يضيق على مخيم شاتيلا. وقريبًا، لن يبقى هناك مخيم، ولن يبقى مبنى واحد قائمًا. إلى أين سيذهب المدافعون؟ ما الذي سيبقى واقفًا؟ ماذا سيفعلون؟ كيف يمكن أن يستمروا في الدفاع عن ركام جماعي؟ [...]على طول الحدود الشرقية للمخيم، حفر رجلان في اليوم الرابع نفقًا تحت أحد المباني المنهارة. علي أبو طوق، بخبرته في جمهورية الصين الشعبية وفيتنام، كان على دراية بممارسة حفر متاهة من الأنفاق. على غرار ما حدث في الجبهة الشرقية في وقت مبكر، وبتوجيه من علي، أمضى المقاتلون في المخيم عشرة أيام في الحفر يدويًا باستخدام رفوش ومجارف بدائية، وأنشأوا شبكة من الممرات والأنفاق المتشابكة تحت الأرض وحتى غرفًا كاملة. وقد حفروا ما يقارب أربعة أميال من الأنفاق حول محيط منطقة شاتيلا التي تبلغ مساحتها ما يقارب 200 ياردة في 200 ياردة. كان ركام المباني المحطمة فوق رؤوسهم يحميهم تحت الأرض من أي قصف آخر [...] كان علي عبقريًا في الهندسة، وكانت تقنياته المؤقتة باستخدام جميع أنواع المواد المنزلية اليومية رائعة في كثير من الأحيان. طلب من الرجال جمع كل الأبواب الخشبية وإطارات النوافذ والألواح الخشبية التي يمكن انتشالها من المنازل، واستخدمتها المنجرة الوحيد في المخيم لتقوية جدران وأسقف الأنفاق. وفي بعض الأماكن، حيث لم يكن القصف قد أدى إلى تسوية المبنى بالكامل، قام الرجال بحفر خنادق عبر غرفه ثم قاموا بتغطيتها بالألواح الخشبية والتراب، وهو عمل أقل مشقة بكثير من حفر الأنفاق. وعندما انهار المبنى في النهاية، ساعد الحطام المتساقط على تحصين سقف الممر السفلي.10

مع استكمال حفر "محاور الدفاع" استشهد علي أبو طوق في قذيفة استهدفته في كانون ثاني/يناير 1987.

innab-05.jpg

رسم يستند إلى صورة من المجموعة الشخصية للمهندس حسن بكير، 2024.

عنوان الصورة الأصلية: الأنفاق، حسن بكير، 1987.

في الحقيقة، ليس من المهمّ هنا إثبات وجود هذه الأنفاق أو تتبّعها، إنّما ما يُتاح لنا فهمه عند التحرّك بين الأسطورة الحضريّة المعاصرة (urban myth) مقابل مفاهيم السيادة في الفضاء الحضري، ومعنى المقاومة. كالنظر إلى هلع مَن يجوِّع ويحاصِر مِن كَسر الجوع والحصار، أو الهوس في الكشف والتعرية لإنهاء فصلٍ ما. وقد تعني السيادة القومية السيطرة على الرؤيا فوق كل شيء – كما تقترن السيادة بحدود معينة فيزيائية ومادية.

فتاتان تركضان في سفحٍ أخضر، تتبعهما الكاميرا عند تسلّقهما منحدر، لتعودا بعد قليل هرولة. هذه محاولة لرسم صورة دون صوتها، لا لمحي العنف الكامن فيها وإنما لتعريته، فالركض هنا هو للهرب من القنص، والمنحدر هنا هو ردمٌ أكلته الخضرة بعد الدمار. يقولون إن ما عاشه المخيم عاشته بيروت، لكن بيروت لم تصمد إلا حين دافعت عن نفسها كأنها مخيم (ثنائية الاختفاء والكشف)، ويُترك المخيم وحيداً كل مرة.

أحاول أن أضع هذا السفح على الخريطة، ولا أدري إن كانت المشاهد من شاتيلا أم من برج البراجنة، فلا ذكر لأي مرجع، وأختنق حين أنظر للاحتمالات – هل هو الحرش؟ أم مقبرة الشهدا؟ أم غيره أم غيره...

innab-02.jpg

مقتطفات من مواد أرشيفية 1985-1988.

في مجلد ضخم صادر عن قسم التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يجمع تقارير من عام 1973-1976 بعنوان "التقرير السنوي: دراسات حول بعض قضايا الشعب"، نجد معلومات عن السلامة العامة، التعامل مع الحواجز، عن الدورات التعليمية التي دارت في ذلك العام، وغيرها… والأهمّ دفاتر صغيرة مدرجة كإضافات للمجلد مرسومة باليد ومواضيعها تتنوع بين "كيف تبني ملجأً" و"كيف تبني متراساً" و"كيف تبني خندقاً" وفتية مرسومون بطريقة كرتونية يوضحون التعامل مع هذه الفراغات. أذكر أنني قرأت في مكان ما أن كلّ الملاجئ التي بُنيت ما بعد تل الزعتر اعتُمد فيها بناء مخرجَين، يُستعمل أحدهما في الحالات الطارئة وذلك خوفاً من أن تتكرر تجربة تل الزعتر حيث دُمّر مدخل الملجأ على من فيه، ولم ينجُ أحد إلا طفلة صغيرة تمّ إنقاذها بعد حفرٍ دام طويلاً.

في آخر المجلد، دفتر مضاف آخر لخريطة فلسطين مع رسومات توضيحية للغطاء النباتي. بعيداً عن الرمنسة، لا نستطيع إلا أن نربط بين المخيالين – مخيال الأرض وما تُعلّمنا من معرفة كامنة، ومخيال التحرّك في بطنها للمقاومة حتى التحرير والعودة.

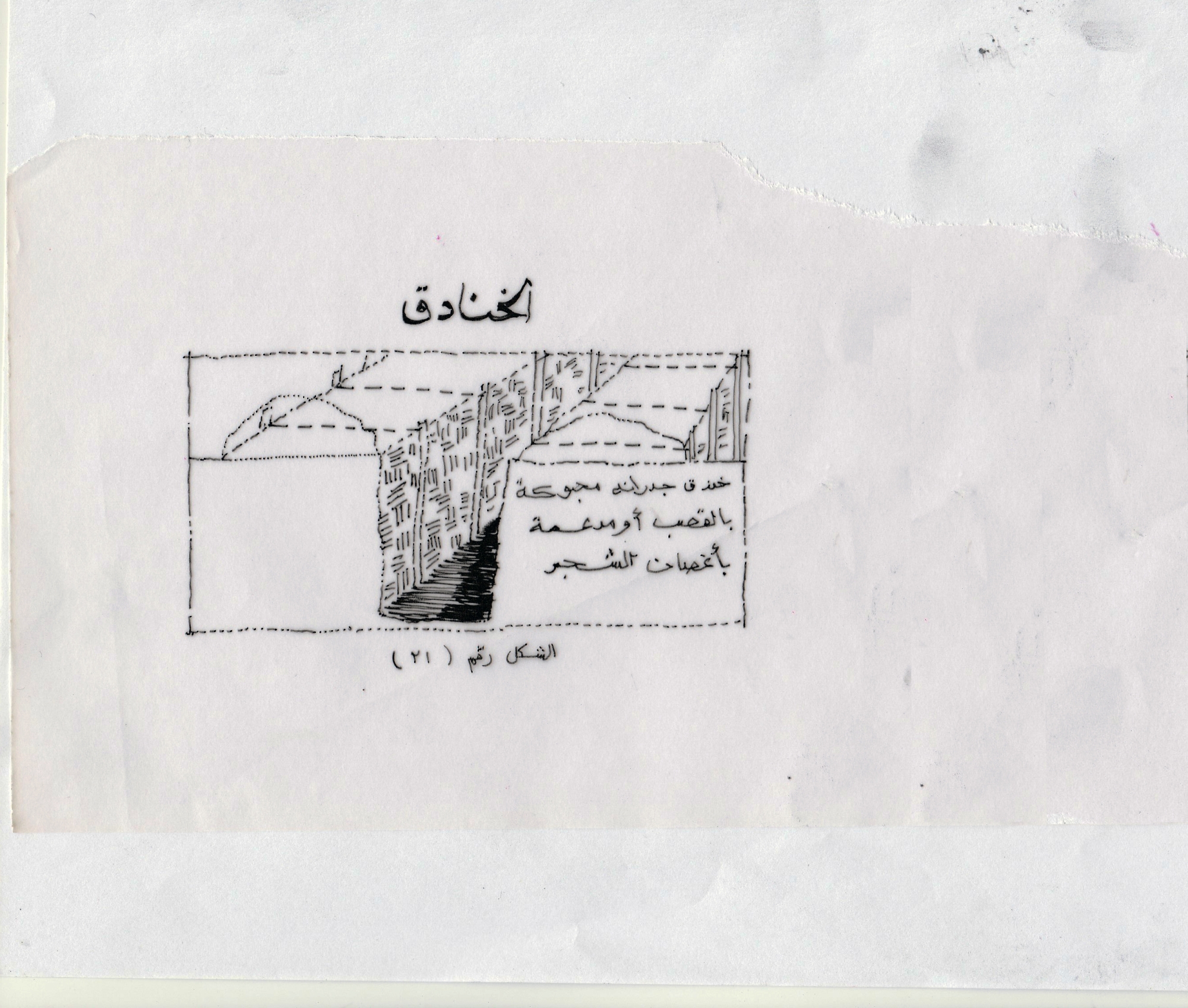

innab-03.jpg

رسم منقول من رسم بياني نشر في التقرير التقني رقم (3) بعنوان "الحفر والخندقة".

المصدر: التقرير التقني – دراسات حول بعض قضايا حرب الشعب، التقرير رقم (3)، منظمة التحرير الفلسطينية – مركز التخطيط، بيروت (1/12/1976)، ص. 21.

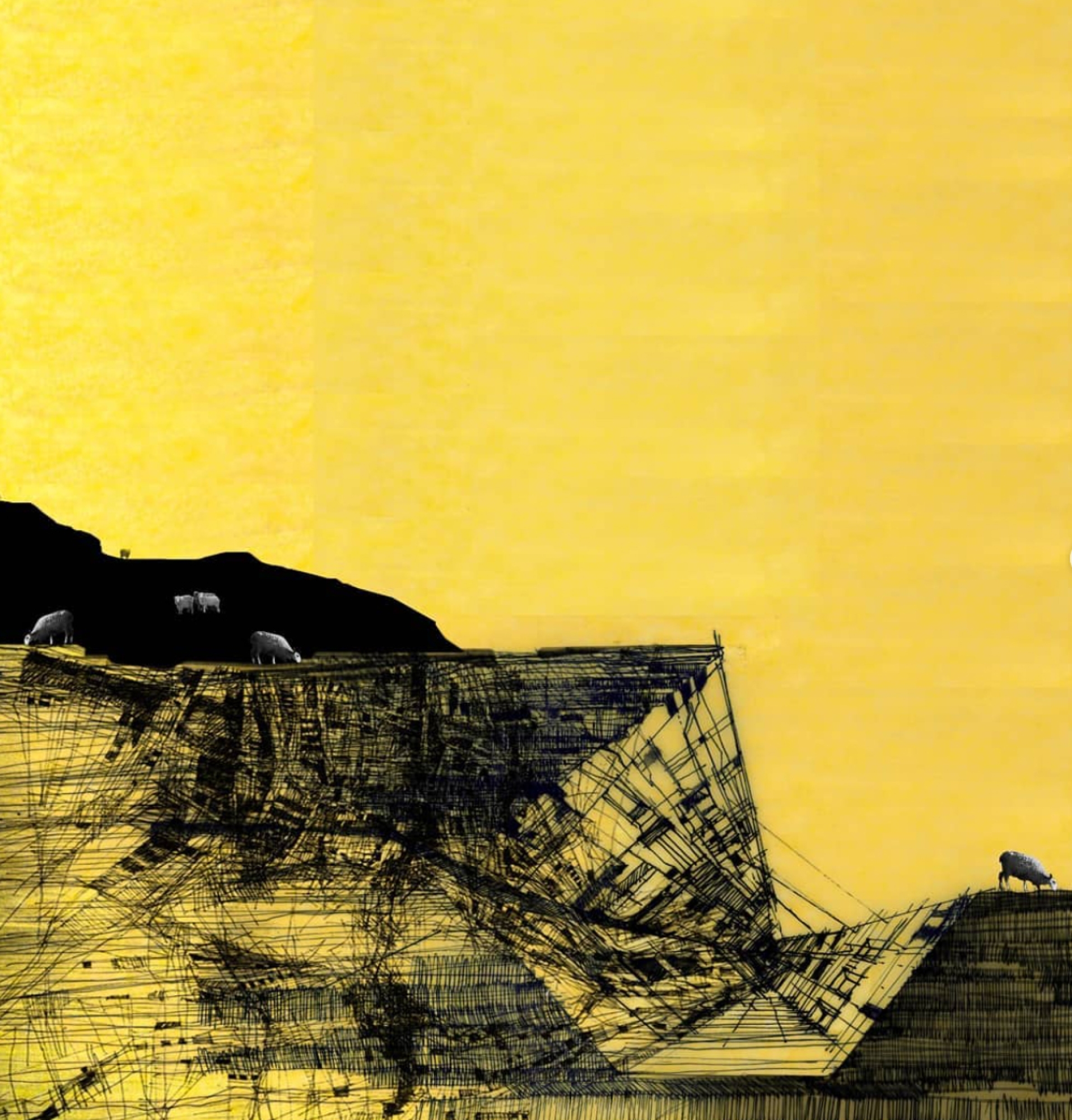

innab-04.jpg

رسم منقول من رسم بياني نشر في التقرير التقني رقم (8) بعنوان "دراسة حول النباتات البرية في فلسطين وأهميتها الغذائية".

المصدر: التقرير التقني – دراسات حول بعض قضايا حرب الشعب، التقرير رقم (8)، منظمة التحرير الفلسطينية – مركز التخطيط، بيروت (28/1/1973)، ص. 31.

المشهد الثالث: مخيال الأرض، ما فوقها وما تحتها

في هذا الجزء سأتحدّث عن الأنفاق كنتاج للمعرفة الكامنة في الأرض، والاختفاء مقابل الكشف. يتّخذ هذا الجزء طابعاً فلسفياً بشكل رئيسي، في محاولة لربط موروث (أدبي على وجه الخصوص) يصوّر المدن تحت-الأرضية بما بعد الأبوكاليبس، مقابل النفق، في غزة تحديداً، الذي يمثّل تحوّل معرفة بناء كامنة في المكان بشكل أسرع من تقويضها من المستعمر، إن كصورة جامدة أو كهوية مستعارة. فالمعرفة الأصيلة والمضطهدة في مكان قادرة على تطوير وتجديد نفسها في أشكال مشتقّة عن نفسها، تقاوم ما ينتج غيابها.

في موروث رسومات العمارة الطوباوية المنتجة لتحلم بمدن مثالية أو التي تهدف إلى نقد الواقع، تميل أغلب الحركات إلى خلق مشاهد أبوكاليبسية – بمعنى، تتخيل ما نستطيع تخيّله ضمن الأطر المعرفية المسيطرة. فتمتد منشآت ضخمة وحشية، رداً على فترة ما بعد الحرب وحتى في السنوات اللاحقة، إذ لجأ الخيال المعماري وبموازاته الأدبي إلى تخيّل ما بعد نقطة الصفر أو الثورة على المدينة الفاسدة سواء من خلال الخيال العلمي أو في ربط الهوامش الطبقية باللامرئي من المدينة. يُقال إن الرسم المعماري تاريخياً قادر على تغيير طبقات وجغرافية التفكير والتخيّل. بُنيت في كثير من التنظير البصري مشاهد متخيّلة – في القرن العشرين تحديداً – حيث غالباً ما ظهرت المدينة كآلة، كمقطع عمودي بطبقاتها المادية المبالغ فيها ووظائفها المتعددة والمتشابكة، وقد أُسقطت عليها الأبعاد الطبقية الاقتصادية كوظيفة مكانية، كمقطع جيولوجي يظهر فيه اغتراب وبؤس قاطني هذه المدينة، في دائرة مفرغة من الاستخراج والتعب. فتبدو وكأنها الشيء وعكسه. فيحارَب الاغتراب باغتراب أكبر. في المقابل، يظهر النقيض مما هو مألوف، بطن الأرض، وهو يعني أشياء كثيرة لأناس مختلفة.

innab-06.jpg

رسم تخيّلي مستوحى من رحلات متكررة بين عمّان ونهر البارد 2010.

تعتمد إحدى طرق التفكير في معنى البناء تحت الاستعمار الرجوع إلى أساسيات البناء كفعل، أي كتفكيك مكونات هذا البناء — حرفياً ومجازياً. فهناك مواد البناء، المعرفة، الحرفة، اللغة، العناصر، التعامل مع المناخ، البيئة، وتطول اللائحة. أود التأكيد أن المقصود هنا ليس ثنائية التقليدية مقابل المعاصرة أو الحداثة، وإنما خصوصية هياكل معرفية تقاوم محوَها مقابل المركزية الاستعمارية، هي اللغة التي لا تحتاج اقترانها الدائم بما يلغيها. في بداية هذه المحاولات الشخصية احتلّ النفق كعنصر معماري، بطبيعة الحال، مركزاً مهمّاً، أولاً للحركة الكامنة فيه وثانياً كون "اختفائه" خاصية جوهرية ليبقى "نفقاً". أي اختفاء جسمه الخارجي باستثناء المخارج. لو أخذنا النفق "كما هو" من قلب الأرض إلى ما فوقها لاختلفت كلّ دلالاته. فالقوس الانشائي تحت التراب يصبح ذا دلالة سلطوية أحياناً، متفاخرة ربما، زخرفية أحياناً أخرى وإن حافظ على كونه ضرورة إنشائية، إذا ما رأيناه تحت السماء.

يأخذنا هذا بالضرورة إلى التفكير بالعلاقة مع الأرض وباطنها. فالسفوح والتضاريس أنتجت خيال عمارة بيت الفلاح الفلسطيني. فالعلاقة التراتبية بين الفراغات المعمارية هي علاقة إما مفروضة علينا في التعليم المعماري المستند لما هو "غربي" وإن حاول أن يكون محلياً لا يخلو من رمنسة ما هو أرضي وربما "بدائي" بنظره لنقع في دوامة من الاستشراق والسطحية لمعنى العودة إلى الجذور في البناء. ما أودّ أن أشير إليه هنا هو كيف نفكر بالمعرفة الكامنة بالأرض، ومخيالها، للمقاومة والتحرر – فمثلا لو نظرنا إلى مقطع عامودي نموذجي لبيت الفلاح في منطقة جبلية – كالقرى المحيطة بالقدس أو نابلس، يمكن مشاهدة نمط يتحدّى معنى القيمة والأهمية المرتبطة بالارتفاع عن الأرض، وبما هو أمامي أو خلفي، بالمقارنة مع منطق العمارة الحديثة على سبيل المثال.

تستدعي القبّة، أو بيت الفلاحين – كعنصر تمّ سلبه من خلال احتلاله وتهجير سكانه، أو تدميره – التفكير باحتمالات التحوّل في هذه المعرفة المبنية. هذا المنحنى الذي يعيش من خلال تشكيلات أخرى في العمارة الشعبية – كالنفق مثلا، وهي المعرفة التي تتحرك ضد الحصار، الأسر، أي هي المقاومة داخل الأرض وإليها. تحوَّل الأول مع الوقت إلى صورة تمّ سلبها وتوظيفها في بناء هوية الاحتلال الاستيطاني، لكن هو نفسه الموقع الذي يستقبل الحركة والعائدين – موقعٌ ثابت ولكن في حركة دائمة، مقابل النفق، الذي هو الحركة نفسها. من الممكن القول، إن منحنى القبّة هذا هو معرفة محلية نتجت عن مخيال الأرض، أو عن نفس الخيال الذي شكّل البناء في الجبال وسفوحها، وتحولت هذه المعرفة إلى بناء منحنى قوس وجدران النفق، فيشبه الاثنان معاً بنية معرفية هجينة إذا تخيّلنا الثاني على أنه حركة الأول. فتجدد هذه المعارف نفسها مقابل الهياكل التي تنتج غيابها.11

كيف ننظر من موقع يبعد عن جسدنا بضعة سنتمترات؟ من موقع إزاحة طفيفة تشبه انحرافاً في إحدى العينين؟ كيف نتحرّك بضعة سنتمترات أبعد من الجسد لننظر إلى المعرفة الكامنة وتحوّلها؟ ومتى تتمظهر هذه المعرفة أو تُستفزّ دفاعاً عن نفسها عند خطفها أو تقويضها؟12 من خلال هذه المقاربة كمنهج، نحاول النبش والكتابة في خطوط ليست خطّية في تاريخ مقاومة الإلغاء والمحي، المادي والمعنوي، واستمرار هذه المقاومة وجدواها.

innab-07.jpg

قوس/ نفق 2018

** ملاحظة: كلّ البصريات الواردة في النص من إنتاج المؤلّفة.

- 1. في محادثات مختلفة مع شهود عيان من حصار شاتيلا في حرب المخيمات 1985-1988، هناك فخر واضح عند الحديث عن الأنفاق التي حفرت حينها دفاعاً عن المخيم، تتبعه رغبة متوجسة لتصحيح التصوّر عنها: "هي مش أنفاق أنفاق يعني". قد تكون هذه الأنفاق فعلاً "خنادق" من الناحية التقنية، لكننا مجبرون على قراءة هذه التصحيحات حديثة العمر في ظل الهلع والوصمة المرتبطين "بالنفق".

- 2. بعد قمة فاس 1982، استغلّ حافظ الأسد اعتراض عدد من قيادات الثورة الفلسطينية على نهج ياسر عرفات، بهدف مصادرة القرار السياسي والعسكري لمنظمة التحرير ومنها السيطرة على المخيمات. وبعد عودة عرفات متسللاً في أيار/مايو 1983 عبر زورق إلى طرابلس، تمكّنت مجموعة من القيادات كالعقيد أبو موسى وأبو خالد العملة وغيرهم، بدعم شخصي من الأسد، من السيطرة على عدد من الكتائب والقوات الفلسطينية المتواجدة في شمال لبنان، بتدخّل فعلي من قوات الأسد المتواجدة هناك. في خريف 1983، شُقّ الصف الفلسطيني وحاصر النظام السوري طرابلس وقصف مخيميّ نهر البارد والبداوي وسط اشتباكات بين حركة فتح بزعامة أبو عمار وحركة "فتح-الانتفاضة"، وهنا يمكن رؤية إرهاصات حرب المخيمات وحصارها في مواقع أخرى بعد فترة وجيزة. مجدداً، خرج ياسر عرفات ومقاتليه في نهاية السنة إلى تونس.

- 3. استقطبت "الأونروا" دعم "لجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل المدني والدراسات" وهي منظمة شعبية تضمّ ناشطين وأصحاب اختصاص في مجالات الهندسة والعلوم الاجتماعية من أبناء المخيم، وقادرة على لعب دور الوسيط بين الوكالة والأهالي. كانت هذه اللجنة تجمع المعلومات والبيانات حول دمار المخيم، كأرضية تستند إليها جهود الإعمار. وبفضل معلوماتها ومواردها، ساهمت في مراعاة احتياجات الأهالي ضمن المخطط التوجيهي وورشة الإعمار. بعد توقيع مذكرة تفاهم مع هذه اللجنة في منتصف عام 2008، بدأ متطوّعوها والمهندسون المعماريون المكلّفون من "الاونروا" برسم خريطة كلّ منزل في المخيم كما كان عليه قبل الحرب، والاستعلام عن عدد الأفراد في كلّ عائلة والقرى التي تحدّروا منها. فاستند مخطط إعادة الإعمار إلى هذه المعلومات.

- 4. قُسمت خطة إعمار المخيم إلى 8 مراحل (رزم) لأسباب لوجستية وتقنية بين عام 2007 حتى بداية عودة النازحين إلى منازلهم حسب إعمار الرزم. فمثلاً – حتى عودة اللاجئين إلى الرزمة الأولى في خريف 2011، سكن معظم أهل المخيم من اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 25975 نسمة، 5720 عائلة، حسب تقارير "الأنروا"، في مساكن مؤقتة أو في شقق مستأجرة بدعمٍ من "الأونروا" أو باستضافة عائلات أخرى أو في وحدات سكنية مؤقّتة (بركسات) أشرفت الوكالة على بنائها أو تأجيرها في المناطق المحيطة بالمخيم القديم. وافتقرت هذه المساكن المؤقتة إلى أدنى المعايير السكنية المطلوبة.

- 5. قاسم س. قاسم، "الأنفاق المتخيَّلة بين مخيم برج البراجنة ومحيطه"، جريدة "الأخبار"، 17 حزيران 2014.

https://al-akhbar.com/Politics/33263 - 6. كريس يانو، "محاصر: قصة طبيب عن حياة وموت في بيروت"، أوليف برانش بريس، نيويورك، الطبعة الثانية، 1992.

- 7. المصدر نفسه، ص. 38.

- 8. المصدر نفسه، ص. 66.

- 9. بناءً على مقابلات مع شهود عيان، صيف 2024.

- 10. يانو، ص. 98-99.

- 11. صبا عنّاب، "خفف الوطء"، مقدمة نصّ تعريفي لأحد المعارض، 2022-2023.

- 12. المصدر نفسه.